RIOU KERHALLET

|

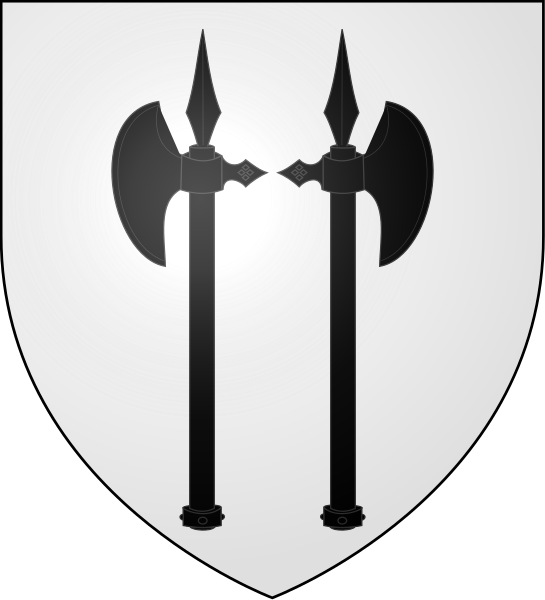

| Propriété du sieur de Kerhallet |

François-Philibert Riou, né vers 1696, en la paroisse de Châteauneuf-du-Fou. Il décède, le 3 Février 1771, en la paroisse de Brest-Centre. Il épouse, vers 1735, Marie-Anne-Jacquette Le Bescond de Coatpont, née le 21 Janvier 1717, en la paroisse du Fou. Elle décède, le 30 Juillet 1784, en la paroisse de Lambezellec.

De cette union, naît :

Jean-François Riou, né le 29 Décembre 1746, en la paroisse de Brest-Centre. Il décède, le 7 Février 1827, en la paroisse de Brest-Centre. Il épouse, le 14 Septembre 1790, en la paroisse de Brest-Centre, Anne-Jacquette Edern, née le 19 Août 1770, en la paroisse de Brest-Centre. Elle décède, le 23 Juillet 1835, en la paroisse de Saint-Pierre-Quilbignon.

Il est négociant en vins, corsaire, armateur, fondateur du pont de Kervallon, en la paroisse de Saint-Pierre-Quilbignon. Ainsi qu'officier municipal de la mairie de Brest-Centre, rédacteur en chef du cahier de doléances de Brest-Centre. Il devient, seigneur et comte de Kerhallet. Il achète le manoir de la Boissière, par assignats, à titre de biens nationaux, en 1792. Il détient 75 fermes. Il achète également la Commanderie des templiers de Saint-Jean à Quimper.

Ils auront une fille :

Anne-Emilie Riou Kerhallet, née le 28 Mars 1797, en la paroisse de Brest-Centre. Elle décède le 3 Juin 1856, en Briec de l'Odet et sera inhumée dans le caveau familial à Brest. Elle épouse, François-André Baudin, Officier de l'artillerie, contre-Amiral de l'armée Française, officier de la Légion d'Honneur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Louis, le 11 Septembre 1820. Né, le 2 Décembre 1774, à Strasbourg, il décède le 18 Juin 1842 à Forges-les-Eaux. Il est inhumé au cimetière du Père-Lachaise, Paris ( XXe). Elle obtient, alors, le titre de baronne.

|

| Montant des arrérages du baron à Anne-Emilie |

.svg.png) |

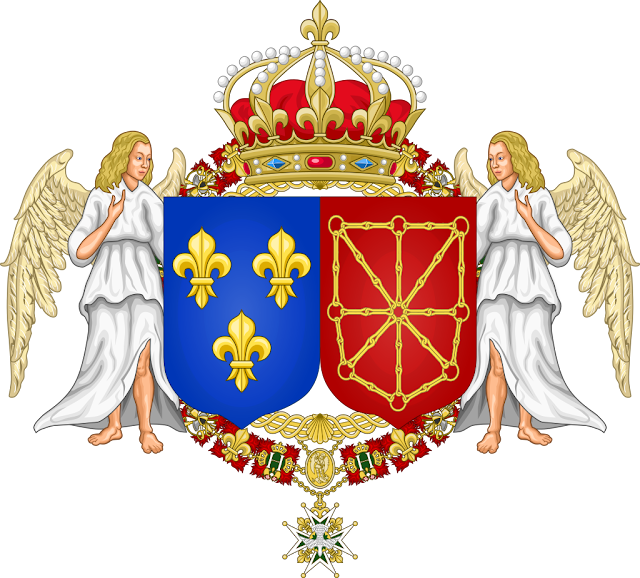

Armes de François-André Baudin

" écartelé au 1, d'azur plein, au 2, du quartier des barons militaire de l'Empire, au 3, de gueules, à une proue de vaisseau d'or surmontées de deux étoiles de même, au 4, d'or plein"

|

Elle se remarie, le 24 Août 1846, en la paroisse de Saint-Pierre-Quilbignon, avec Antoine Menu, baron du Mesnil, né le 8 Avril 1812 à Besançon. Il décède le 21 Juillet 1864, à Niort. Il est ingénieur des ponts et chaussées, il serait venu, dans le Finistère, pour la construction de la D50, route allant d'Edern à Scaër, me confie Marie-Hélène.

Du premier mariage, naissent :

1 - Charles Emile Laurent Riou Kerhallet

2 - Elizabeth-Emilie Riou Kerhallet, née le 18 Août 1822, en la paroisse de Brest. Elle décède le 31 Août 1909, à Paris (XXe). Elle épouse, le 11 Novembre 1844, en la paroisse de Brest, Emile-Joseph Jean Marie Meslou de Tregain, né le 28 Juin 1814, à Rennes. Il décède, le 20 Février 1906, à Rennes. Elle devient comtesse de Meslou de Tregain.

Elle divorce, le 25 Juin 1885 et rencontre un Sergent-Major, à Quimper, Charles-Théodore Mareux, né le 12 Mars 1833, à Piennes-Onvillers. Il décède le 24 Octobre 1892 à Ville-d'Avray.

Etant bien placé dans les affaires, elle lui confie la gérance de ses biens immobiliers. Car elle ne fait plus confiance en son notaire. Comme tout ce passe pour le mieux, elle décide de l'épouser.

En contre-partie, il décide de faire une donation au dernier vivant, pour tous les biens. Il fera replanter, l'allée du manoir et payera la réfection de la toiture. Le Manoir n'est plus qu'une ferme. Emilie vends des terres et villages.

En 1892, ils résident en leur hôtel Haussmannien, du 20 rue de Calais à Paris IXe. Leur demeure principale se trouve au 12 rue de Marnes à Ville-d'Avray.

L'article de presse de la Dépêche, le 18 Décembre 1893, au sujet d'une hypothèque, nous indique ceci :

" Charles Théodore Mareux et Dame Emilie-Elisabeth Baudin, comtesse de Tregain, anciens propriétaires de l'immeuble situé à l'angle de la rue de la Mairie et celle de la rue Château à Brest. L'immeuble est élevé sur caves, ayant, un rez-de-chaussée et est composé de quatre étages, composés chacun de sept pièces ainsi qu'une cour d'aisances, circonstances apaisantes et de dépendances ".

Sa mère décidera de la déshériter de tous ses biens, jusqu'à que la loi lui autorise, par manquement de respect, auprès de sa famille. N'ayant pas de quoi se payer son mariage, sa mère lui fait une dote

de 4 000 F.

|

Acte de décès d'Elisabeth-Emilie Baudin

" Baudin, Dame du comte de Meslou de Tregain, signature nulle".

" L'an mille neuf cent neuf, le trente et un du mois Aoust, à deux heures du soir, nous est présenté, Elisabeth-Emilie Baudin, sans profession, née à Brest (Finistère), le dix huit du mois d'Aoust de l'an dix huit cent vingt deux, décédée, en son domicile, Boulevard Barbès, aujourd'hui, à sept heures du matin, fille d'André-François Baudin et de Anne-Emilie Riou de Kerhallet, époux divorcé et décédé du comte Jean-Joseph Meslou, comte de Tregain. ( Sans autres remarques).

Dressé, par l'acte, ci-dessus, par devant, nous, Jean-Alfred Besnard, officier de l'Etat-Civil du dix huitième arrondissement de Paris".

|

|

Ordonnance de sépulture d'Emilie-Elisabeth

Cimetière du Père-Lachaise, Paris XXe

"Aoust 1909, Baudin-Mareux Emilie-Elisabeth" |

|

Ordonnance de sépulture d'Elisabeth-Emilie

"Caveau 56e Division, 1 ère lignée, 5325, N° 22 rue de la Chapelle"

|

Voici un article de presse de l'époque qui évoque sa pauvre fin de vie :

La Presse - Paris. 19 Mai 1901

"GRANDEUR ET DÉCADENCE. Elle aimait trop les chiens".

" Chez la comtesse de Tregain. Une exploitée. Le cas d'un notaire.

Un de nos confrères, nous a signalé, l'état de dénuement affreux dans lequel se trouve actuellement une octogénaire du grand monde, fille d'un Amiral, dont s'honore, la Marine Française et qui à ce titre, à le droit à l'assistance immédiate, du Ministère de la Marine. Qu'elles, qu'aient été, les aventures passées de cette pauvre femme, incontestablement, victime de la rapacité de son entourage et semble-t-il, insuffisamment défendue dans ses intérêts, par ceux qui en avaient la charge. Beaucoup ont pensé, que la recluse de Ville-D'Avray, pouvait bien, n'être, qu'une aventurière affublée, faussement, du titre de comtesse, en vue d'exploiter, les âmes charitables. Il n'en est rien. La pauvre malheureuse femme, qui meurt de faim, dans la maison délabrée, de la route de Marnes et la comtesse de Tregain, fille de l'Amiral Baudin, ne font qu'une seule et même personne. L'enquête approfondie qu'à faite, à ce sujet, un de nos collaborateurs, nous permet de satisfaire, la curiosité qu'a éveiller, dans le public, le premier récit de cette infortune.

A environ, un kilomètre, de Ville d'Avray, au 12 rue de Marnes, nous pénétrons dans l'immeuble, qu'habite encore, pour quelques jours, la comtesse. Un petit pavillon de garde, inhabité, s'élève auprès de la porte d'entrée, ouverte, à tout venant. Dans le parc, de grands arbres, dressent leurs squelettes, au-dessus des broussailles et seuls, quelques lilas en fleurs, à moitié saccagés par les passants, mettent une teinte, un peu gaie dans ce milieu désolant, qu'ont fuit, les oiseaux.

A l'extrémité gauche du parc, un bâtiment d'aspect lamentable, auquel, on accède par quelques marches. C'est là, que, dans une pièce empuantie, véritable capharnaüm, où gisent, pèle-mêle, quelques meubles usés, débris des splendeurs d'antan, sous une couche de poussières et de toiles d'araignées. C'es là que, très simple et digne, la comtesse de Tregain, nous a reçu, tandis qu'autour d'elle, sept ou huit chiens de petite race, semblent quémander leur pâture.

Quatre visiteurs, sont déjà, auprès de la comtesse : un couple d'anciens amis ou plutôt amis fidèles, puisque, apprenant sa détresse, il accourent pour la soulager; un personnage, qui déclare être envoyé par un, de nos grands maîtres du barreau de Paris et enfin, un parent par alliance de Mme de Tregain. Très affaiblie car, elle a payée, la veille, de ses derniers sous, le lait des chiens et n'a rien absorbée depuis deux jours. La comtesse, parle avec sang-froid, sans exaltations. Seulement, un nom, revient sans cesse à ses lèvres. Celui d'un Notaire, qui gérait ses biens, Me P et auquel, elle attribue sa misère.

Mais je suis résignée, nous dit-elle et je sens que je n'irais pas loin, maintenant.

Voici le récit, que nous ont fait, alors les amis et le parent de Mme de Tregain :

Après avoir divorcée, avec son mari, le comte de Tregain, la comtesse à épousé un homme peu recommandable, Charles-Théodore Mareux, fort heureusement, celui-ci, mourut après quelques mois de mariage, pendant lesquels, il fit une forte brèche à la fortune de la comtesse. Puis, cette dernière, d'esprit, peu pratique, qui partageait, sa vie entre les muses et ses chiens, se laissa, dominer, par une ancienne maîtresse de Mareux, à laquelle, elle confie, la gérance de plusieurs propriétés, en Bretagne.

C'est à ce moment-là, vers 1892, que commence l'oeuvre mal définie de Me P. Il obtient, de la débonnaire comtesse, une procuration générale l'autorisant à gérer et même à hypothéquer, tous ses biens. Il envoie à sa cliente, qui dépense sans compter, des sommes parfois importantes. Puis, il y a environ, 2 ans, il fait savoir, à Mme de Tregain, qu'elle est totalement, ruinée et qu'il ne peut plus lui envoyer, un centime. La comtesse affirme qu'elle n'a jamais pu obtenir, un compte générale des opérations faites pour elle, par Me P.

D'autre part, Mme de Tregain, nous a déclarée, qu'à plusieurs reprises d'éminents avocats, notamment, Me Camille Le Senne, Me Renbu et Mr Joseph Ménard, avaient tenté d'intervenir en sa faveur !

Comme, on le voit, beaucoup d'obscurité, reste dans cette dramatique affaire. On n'explique mal que ces bonnes volontés, si elles se sont produites, aient échouées. On se demande pourquoi, les parents de la comtesse l'abandonnent et la déshérites, seule à 82 ans, dans une maison où tous les malandrins peuvent pénétrer, jour et nuit. Ce qui n'est pas douteux, c'est qu'en Bretagne, comme à Paris, où, elle avait son hôtel particulier, 20 rue de Calais à Ville -d'Avray, il y a quelques mois à peine, tous les gens au service de la comtesse, l'exploitaient honteusement. Ils lui présentaient des notes fantastiques de plusieurs milliers de francs, par mois, pour la nourriture des chiens. Même dans certains endroits, les fournisseurs suivaient l'exemple.

On nous affirme, que l'unique, ressource de la pauvre femme, consiste à une pension, annuelle de 1.000 Francs, que lui sert, le Ministère de la Marine."

|

Première page du journal - La Presse - 19 Mai 1901 - Paris

|

|

Chapelle mortuaire du baron Baudin

Cimetière du Père-Lachaise

Avenue Thirion, Division 01, 1 ère ligne M-AI-15

|

.JPG)

.JPG)

.svg.png)